Blog記事一覧 > 新富町 | 東京都中央区入船 サンメディカル鍼灸整骨院 - Part 74の記事一覧

膝痛にはさまざまな原因が御座いますが、その一つが「半月板損傷」です。

階段の昇り降りで痛む、しゃがんだり星座をすることが出来ない、完全に膝を伸ばすことが出来ない、などあてはまる症状が御座いましたら一度中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院で検査を受けてみることをオススメいたします。

半月板損傷を放っておくとどんどん悪化して歩くことさえつらくなってしまうことがあるのです。

膝にある半月板というのは、関節軟骨と共に、膝の関節の噛み合わせをスムーズにしたり、関節自体がぶつかり合わないようにクッションのような役割をしている部分なのです。

この半月板に傷がついてしまっている状態が半月板損傷です。ひどい場合には手術が必要になるケースも御座いますので、軽い痛みでも我慢せずに中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院へご来院ください。

部活動などで毎日一生懸命練習をされているスポーツ選手の方は特に半月板損傷には気をつけてください。

走る動作や、繰り返しのジャンプ動作によって膝部分に負担がかかり損傷させてしまうことが御座います。

中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、半月板損傷予防のための施術もおこなっておりますので、激しいスポーツをされている方は是非ご相談ください。

ただし、寝違いというのは頸部周囲の靭帯(じんたい)や筋肉の急性炎症による痛みの総称で急性疼痛性頸部拘縮(きゅうせいとうつうせいけいぶこうしゅく)と呼ばれることもあります。

不自然な姿勢で眠り続けた時に起こります。

通常は頸部に痛みが生じたり、違和感を覚えた場合には、眼がさめたり、無意識のうちに首の姿勢を変えますが、疲労や睡眠不足などで不自然な姿勢で寝続けてしまうことがあります。

睡眠時の姿勢が問題で、首の関節や筋肉にかかっていた負担が原因の場合に生じると考えられています。

長時間の不自然な姿勢、睡眠中の体の冷え、疲労・過労、頸部や肩甲骨を動かした時に起こる頸部の捻挫です。

起床時にある一定の姿勢をとった際に、頸椎の周辺に痛みが生じます。

頸椎の運動制限を伴う場合が多く、頭痛や背中の痛み、圧痛部やしこりを伴う場合もあります。

頸部の緊張が続くと、肩や上肢にいく神経のとおり道が頸部の筋肉で圧迫され、手のしびれなどがでます。

一般的に痛みは短期間で消えていきます。

原因が、頸椎の関節や筋肉・靭帯である場合、頸部の緊張を解くことが大切となります。

電気刺激や温療、鍼灸治療で頸部痛の鎮痛処置を行いながら、頸椎の可動域を少しずつ増やしていくことが大切です。

一日でも早い治療が必要ですので。

お薬だけでは完治しない症状も多いので、根本治療をするなら当院にお任せください。

朝、なかなか目覚められない。昼、睡眠をたっぷり取っても眠くなってしまう。

夜、眠ろうと思うほど眠れない。

そんな睡眠の悩みを抱えていませんか。

自律神経というものは、全身の内臓に分布されていて、名前の通り「自ら体の機能をコントロールする」働きをもっています。

たとえば、「暑い」と感じたら、汗を出し水分と共に熱を逃がそうとします。

夏場なのに汗をかきづらくはありませんか?

これは、自律神経が乱れている恐れがあります。

自律神経が乱れると身体の色々な部分の免疫力や回復力が低下し、なかなか治りにくい身体になってしまいます。

原因は自律神経の乱れとはどのようなもんかと言いますと、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまっていることを言います。

交感神経は肉体的・精神的ストレスを感じている時に優位になり、副交感神経はリラックスしている時、休憩している時が優位になります。

交感神経は日中動いている時、副交感神経は寝ている間です。

そのバランスが崩れてしまうことで、様々な症状が出てきてしまうのです。

症状としては、自律神経が乱れてしまうと特にどのような症状が現れるのかと言いますと、

・突然のめまい、頭痛

・吐き気

・不眠(寝た気がしない・寝付けない)

・食欲不振

・マッサージを受けてもすぐハリ、コリが戻る

・色々な治療を受けても良くならない

・症状の原因が自律神経の乱れだと言われている

・冷え性がひどい

・薬、注射を受けた時だけ痛みがなくなる

などがあります。

このような症状はお体からのサインですので我慢は絶対にしてはいけません。

すぐに改善するべきです

また、薬に頼っても、繰り返してしまいます。

自律神経は、私たちが生命活動を行う上で重要な役割をしている神経で、主に緊張したときに働く交感神経とリラックス状態のときに働く副交感神経に分かれており、この二つの神経がそれぞれバランスを保っていることで体が正常に機能しているのです。

どのように改善をしていくのかと言いますと、当院では鍼灸治療や整体、骨格矯正を行っております。

体のゆがみや緊張をとり、周囲の神経や血管を圧迫してしてしまっている筋肉を緩めていきます。

そうすることで神経伝達や血流が良くなり、流れていきます。

日常生活におけるセルフケアにおいては、「規則正しい生活」がとても大事になります。

中央区入船にあるサンメディカル鍼灸整骨院では、整体や鍼灸治療によってその人が本来持っている自然治癒力や乱れた自律神経の働きを高め、筋肉や骨格など体の歪んだ部分を整えることで副交感神経を優位にさせてリラックス状態を保つように施術をしていきます。

毎日健康的な生活を送り末長く健康でいられるようにするためにも、自分の体を常に労わり整えてあげることが大切と言えます。

吸い玉とは、数千年の歴史をもつ中国の民間療法の一つで、中国では今でも愛好する人はかなり多いです。

吸玉療法は、拔罐療法や吸覺療法ともいい、皮膚に吸着させ、刺激を与えることによって、血液の循環をはかり、血行をよくします。

体内組織の改善により筋肉のコリなどをほぐします。

昔は竹や木を使っていたが、現在はガラス製やプラスチックのものがほとんどです。

日本では、吸玉療法と昔から呼ばれていた治療法のことです。

電動式または手動式ポンプを使用して、吸い玉内の気圧を下げ、老廃物を体の深い部分から皮膚表面の代謝の良い部分に引っ張りだし処理させる方法で、ダイエットや美容にも効果があるので、最近女性を中心に人気が出てきています。

スポーツ整体

スポーツ整体では身体のゆがみや関節のズレなどを正しい位置に戻し、全身のバランスを整えることで動きやすくケガをしにくい身体づくりを目指すことが可能です。

スポーツをより安全に楽しむためには正しい姿勢と正しい身体の動かし方を身につけることが必要で、スポーツ整体を受けることでより高いパフォーマンスを発揮して活躍できるようにもなります。

スポーツ整体は主にプロアスリートの方が多く受けている施術ですが、学校の部活動や趣味としてスポーツを楽しんでいる方にも受けていただきたい整体です。

プロアスリートだけでなく一般の方もスポーツでケガをしてしまえば、日常生活や仕事にも支障が出てしまいます。

ケガの回復を目指した施術ももちろん行なえますが、スポーツでのケガは未然に防ぐことがより安全にスポーツを楽しむためには必要不可欠といえます。

サンメディカル鍼灸整骨院ではスポーツ整体で整えたお身体の状態を維持していただけるように、セルフケアや正しい姿勢・動きについてもアドバイスを行ないますので、どうぞ安心しておかませください。

サンメディカル鍼灸整骨院では経験豊富な施術師がお一人おひとりのお身体の状態を見極めて、その時々に必要な施術でサポートしております。

スポーツ前後のお身体のメンテナンスとしてもご利用いただけますので、ご希望の方はお気軽にサンメディカル鍼灸整骨院までご相談ください。

頭痛でまずもっとも起こりやすいタイプの頭痛は、「緊張型頭痛」です。

頚椎の配列が悪いと頚部の筋肉に負担がかかり、頭から首、肩にかけての筋肉が緊張し、血流が悪くなると疲労物質が筋肉にたまり、神経を刺激して痛みが起こります。

筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢をとり続けたり、心配や不安などの精神的なストレスが原因で起こりやすくなります。

また、眼精疲労や歯の噛み合わせ、メガネによる圧迫、高さの合っていない枕なども原因となることがあります。

一度頭痛が起こると、痛みによって筋肉のこりや血流の悪さがますます増幅され、頭痛がひどくなっていつまでも続く、という悪循環に陥ることになります。

また、頭痛は誰もが経験したことのあるありふれた症状。

繰り返し起こっても心配のないものが多いのですが、中には放っておくと命にかかわる怖い頭痛(脳などの病気が原因で起こる頭痛: くも膜下出血、脳腫瘍、慢性硬膜下腫瘍、髄膜炎による出血)もあります。

当院では、頭痛の根本的な原因から突き止め即効性のある治療を行っております。

当院では、根本的な背骨の原因(ゆがみ、ズレ)から治療し早期回復させます。

他にも鍼灸治療、整体、マッサージ、超音波治療など体の症状に合わせて施術をしていきます。

是非ご相談ください。

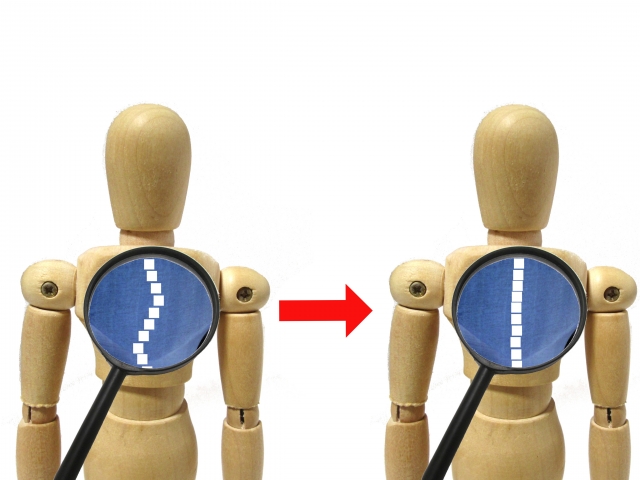

慢性的な首こりや肩こり、腰痛や膝痛まで、実は姿勢が原因となっている方がとても多いのです。

こりや痛みがある部位に対してのマッサージを受けているけれども、一時的に良くなることはあってもすぐに元のつらい状態に戻ってしまう。

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こういった場合には、姿勢の悪さが原因となっていることがありますので、中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院にて猫背矯正施術を受けることでスッキリと改善していきます。

特に気をつけなくてはならないのが、よくパソコン作業をしている方、さらにスマートフォンを頻繁に使うという方、ゲームや読書を集中しておこなっている方などです。

知らず知らずのうちに姿勢が悪くなってしまっていて、気づいたら猫背になっていることが多いためです。

中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、肩甲骨や肋骨、背骨を矯正することによって正しい姿勢へと整えていきます。

猫背を正すことによって、全身の痛みを始めとしたさまざまな不調が解消されていきますし、まっすぐでキレイな姿勢になることによって見た目も若々しくなります。

最近では、猫背になっているお子様も多いので、お子様の猫背が気になるという場合にもお気軽にご相談ください。

近年目の疲れを訴える方が急増しています。

パソコンやスマートフォンなどが普及し、テレビを見たり本を読んだりなど以外にも目を酷使することが多くなり、目の疲れを訴える方は以前より多くなっています。

日常生活を送っていますが、その情報の80%近くを目から入ってきていることが分かっています。

人間の特徴でもある言語によるコミュニケーションから得る情報はわずか5%程度ということからも、目の機能が重要であるかがわかります。

眼球を動かす筋肉や、眼球のレンズである水晶体の厚さを変化させる筋肉が緊張し続けることにより血流の循環が低下し発生すると考えられています。

こうなると、遠くに目を向けた時にレンズの機能が低下してしまうため焦点が合わず景色がぼやけるなどの症状も発生します。

症状が悪化していき、物を見るだけで目の疲れや痛みを感じる、視界がかすむ、頭痛や吐き気、首の痛みがするなどの症状を訴えるようになると「眼精疲労」という状態になります。

眼精疲労では睡眠などをとって目を休ませても回復がみられず、原因となる行動自体を休止する必要が生じ、生活や業務に支障をきたしてしまいます。

白内障や緑内障、老眼でも同じような症状はでます。

中央区入船にあるサンメディカル鍼灸整骨院では、はりや目の周囲のマッサージをして改善をしていきます。

手の指先、つま先が冷たくて眠れない。

ちょっと寒い所にいただけで、体調を崩す。

血行がいつも悪く、疲れやすい。

冷え性は「体のすみずみまで血液が行き届かない」ために起こることが多いです。

貧血で血液量が少ない、動脈硬化や心臓の病気で血流がよくない時には医学的な対処が必要です。ですが、心臓や内臓、血液量に問題はないのに冷え性だという方がいます。

冷え性だという人の90%が「自律神経の乱れ」が原因だと言われています。

「自律神経」とは「循環、呼吸、消化、発汗・体温調節、内分泌機能および代謝などの機能を制御する神経」です。

交感神経と副交感神経の2つが連動して私たちの体を正常に保っています。

食生活や睡眠が不規則になり、精神的なストレスがかかると、この2つの神経の力関係のバランスが崩れ、冷え・だるさ・めまい・便秘などの体調不良を引き起こします。

「冷え性」は体質ではなく、自律神経が乱れているサインです。

当院では、自律神経を正常な状態に戻すことで、体調を整えています。

冷え性には、他の不快症状が連動しているケースがほとんどです。

・室温は暖かいの手足だけが冷たいだけが冷たい

・夜、手足が冷たくてなかなか寝つけない

・朝、すっきり目覚めず、だるさを感じる

・肩や首の凝りを強く感じる

・下痢・便秘がちである

・めまいや立ちくらみを起こす

・生理不順・生理痛がひどい

・疲れやすく、精神的に落ち込んだりする

「自律神経失調症」というのは正式な病名ではありませんが、交感神経と副交感神経のバランスが乱れることで、体温やホルモン量の調整ができなくなります。

その結果として、冷えを始めとしたさまざまな症状が現れます。

上記のような症状をお持ちで、病院や薬でも改善しなかった方は、ぜひ一度、当院までご相談ください。

冷え性は、症状やタイプを正しく見極めることが大切です。

自律神経が乱れる理由が、どんな生活環境にあるのか詳しく聞き取ります。

また、末端の血管まで血液が行き渡らない原因を、触診で確かめます。

原因と症状に応じて、手技(マッサージ)や整体、鍼灸治療を行います。

手技(マッサージ)で凝った部分をゆるめ骨を正しい状態へ調整したり、鍼やお灸でツボに刺激を与えることにより血液の循環を改善します。

体と生活習慣が整うと、自律神経の働きも自然に正常へと戻ります。

現在、当院で実施しておりますウイルス対策をご紹介させていただきます。

以下の内容を実施しております。

①患者様に入口にて手指の消毒をしていただいております。

②発熱・咳の有無を確認させて頂いております。体調不良の場合は体温計で測定させていただきます。

※微熱・感冒症状のある方は医療機関をご案内させていただき、当院での施術はご遠慮いただいております。

③施術所内、施術ベッドや枕などは施術ごとに消毒をしております。

④院内は頻繁に換気をしております。

⑤患者様同士が密集しないよう努めております。

⑥お渡しする釣銭を消毒しております。

皆様に、安心してご来院いただけますよう衛生面におきましても最大限の努力をしております。ご理解・ご協力よろしくお願い致します。