Blog記事一覧 > 頭痛 | 東京都中央区入船 サンメディカル鍼灸整骨院 - Part 49の記事一覧

サッカーによる怪我の中で多いのは、足首、膝、腰を中心としたものです。

サッカーでよくある怪我と言いますと、太ももやふくらはぎの肉離れ、相手プレイヤーのタックルによる足首の捻挫、膝の半月板の損傷や、ボールを蹴りだす際に脚を痛めてしまったり、などが挙げられます。

怪我をしてしまっても、少しの痛みだったら我慢してしまおうと思ってしまいがちです。

大切な試合が控えているために今練習を休むのはちょっと…と思って治療を受けずにいるとより酷くなってしまって強い痛みになったり、痛みがある部分をかばう格好になってしまうために別の部分が痛くなってしまうこともあります。

早めの治療開始が早期回復につながるのです。

中央区入船にあるサンメディカル鍼灸整骨院ではサッカーによる怪我に対しての専門治療をおこなっており、出来るだけ早くプレイ復帰が出来るように努めております。

また、サッカーによる怪我は外傷だけでなく、オスグットやジャンパー膝、ランナー膝などといった障害もあります。

気になる症状がある方はお早めに中央区入船にあるサンメディカル鍼灸整骨院までご相談ください。

クリックやタップすると記事が読めます。

コロナウイルス対策実施店

東京都中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いください。

よろしくお願いいたします。

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

【診療時間】

〇月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

〇土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

【休診日】

お盆、年末年始

【電話番号】

☎:03-3555-7600

【メール】

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

【HP QRコード】

ウェイトリフティングは、重りを自分の身長以上に持ち上げる競技です。

そのため、タイミングや姿勢などがかなり重要になる競技です。

体にかかる負担は瞬発的な力を要するため、かなりきつい動きが求められます。

いかにしゃがんだ状態で重りを支えられるかが高重量を持ち上げることが重要であり、安全性の面でも最重要となります。

この時に痛めやすいのが腰と肩、膝などが多く痛めやすいです。負担が各関節にかかり捻りやすくなっています。

しっかりサポーター、補助具をつけてやりましょう。

ウエイトリフティングの種目は競技種目としては「スナッチ」「クリーン&ジャーク」と分かれています。

どの競技も持ち上げてキャッチするときにどの状況でも関節、筋肉にはとてつもない重さがかかってきます。痛めてしまったときは必ず精密検査をしましょう。

そして整骨院へいって怪我の治療や体のコンディション調整をしましょう。

膝の回復とともにウエイトリフティング種目の練習も解禁していく訳ですが、まずはそれぞれの種目は膝の可動及び筋力がある程度戻ってからの練習再開は言うまでもありません。

再開時は高重量は扱いません。

自分の体重以下で、膝のアライメントに気を付けながら、たくさん動かしていきます。

例えばさび付いて動かなかったものをいきなり大きな力で動かせば壊れるのは当然です。

油を指しながら少しずつ、そしてたくさん動かして、それで問題なく動くようになってから力を掛ける、それは膝も同じだと思います。

怪我からの再開で何が大事かと言えば「きちんと動くこと」です。

そのためには動かすことが優先です。(重量は優先ではありません)

動くようになってから筋力を付けていき、重量を上げていくのが膝を守るには良いのではないかと思います。

そのための判断基準を一つ。

「最初からローキャッチをやらせる」

若いころから選手をやっている人は大体この意見に異議を唱えます。

でも本当に膝が大事なら、最初からローキャッチをやらせるところで指導を受けてはならないのです。

大事なことですが、最初はしゃがみは浅めに、徐々に膝周辺組織を慣らしていきながら深くしていきます。

再開だからと言っていきなり深くやれば当然膝は再び壊れます。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院での治療は、痛めた部位に対して、鍼や整体などでしっかり痛みを緩和して競技を続けながらの治療を心がけています。

きちんと完治させないと後遺症が残ってしまうことも御座いますので、中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院で適切な治療を受けるようにしてください。

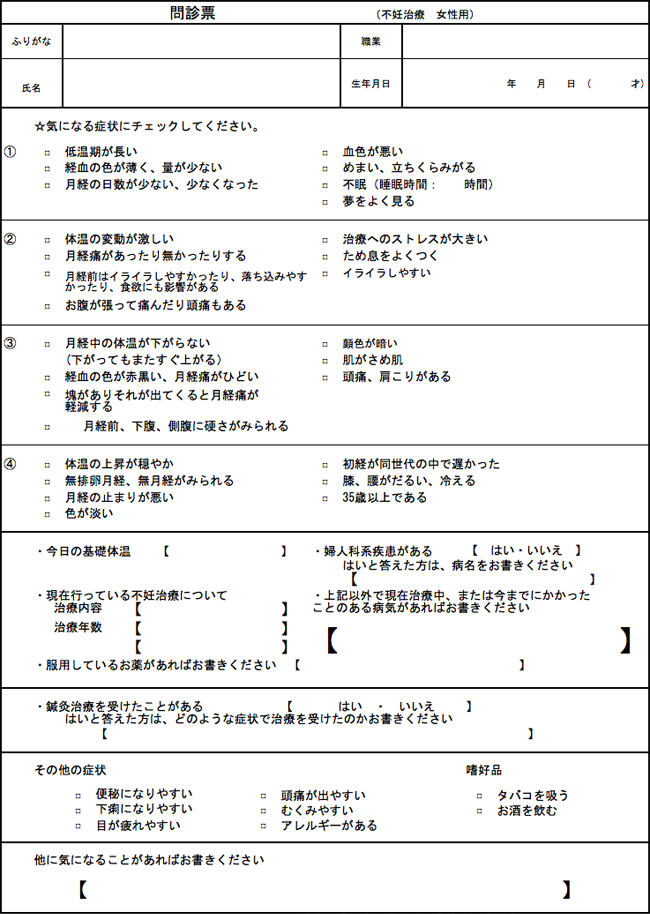

不妊治療を受ける方が増えています

・現在、不妊治療をしているが、なかなか結果が出ない。

・体外受精を控えて、少しでも体の調子をよくしておきたい。

・妊娠はするけれど、流産をしてしまう。

・体が冷えているので、内側から温める治療をしたい。

・ストレスが多く精神的に不安定で、ホルモンバランスも悪い。

・寝ても疲れが抜けずに、どんどん溜まる一方。

当院では、不妊治療をしても結果が得られなかった方、今治療をしているが鍼との併用で治療の効果を高めたいという方など、不妊に悩むすべての方を対象として治療を行っております。

年齢・生活習慣など、患者様の状態を細かく把握しその時に一番必要な治療を行っていきます。

女性が妊娠するには原気(元気)が必要です。健康な時、若い時は原気(元気)もあり妊娠力も十分あります。

しかし子宮筋腫や、ホルモンバランスの崩れ、年齢などが悪影響となりその力が低下していっています。

これに身体の冷え、仕事や人間関係でのストレスが加わり、さらに原気(元気)が低下し生殖機能の衰え・自律神経の乱れ・ホルモンバランスの崩れが生じ、ますます妊娠力が弱まっていきます。

こういった身体への負担を取り除き、本来あるべき妊娠力を戻していくために鍼灸治療をうまく取り入れていきます。

なかには、不妊治療そのものがストレスとなっている場合もあります。

私たちはそのストレスとも、患者様と共に向き合い、心も身体もリラックスした状態で治療がすすめられるよう心掛けています。

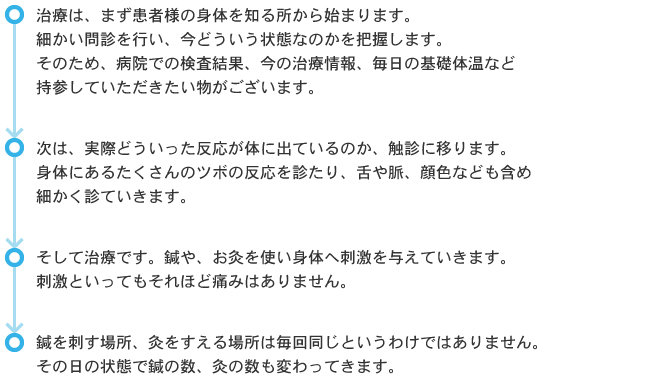

治療は、まず患者様の身体を知る所から始まります。

細かい問診を行い、今どういう状態なのかを把握します。

次は、実際どういった反応が体に出ているのか、触診に移ります。

身体にあるたくさんのツボの反応を診たり、舌や脈、顔色なども含め細かく診ていきます。

そして治療です。鍼や、お灸を使い身体へ刺激を与えていきます。

刺激といってもそれほど痛みはありません。鍼を刺す場所、灸をすえる場所は毎回同じというわけではありません。その日の状態で鍼の数、灸の数も変わってきます。

効果の表れ方には個人差があります。

原因となるものの根が深ければ効果が出てくるのにも少し時間がかかります。焦らず私達と一緒に治療と向き合っていきましょう。

まずはお腹や腰(骨盤内)を温めることが一番大切です。

現代人のほとんどが冷えを体質として持っていますので、温めることで血液の循環や内臓の働きを高めます。

当院の鍼灸治療はとても優しく、女性に支持されています。

ツボに優しく、適度な刺激を加えることで、自然治癒力が発揮されます。

優しく心地良い刺激なので、治療中はリラックスして受けて頂けると思います。

また、リラックスする時間をつくることで自律神経も安定してくるので、週に1回でも2回でもそういった時間を作ることが大切です。

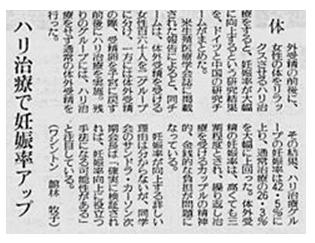

ハリ治療で妊娠率アップ

体外受精の前後に、女性の体をリラックスさせるハリ治療をすると、妊娠率が大幅に向上するという研究結果を、ドイツと中国の研究チームがまとめた。

米生殖医療学会誌に掲載された報告によると、同チームは、体外受精をうける女性百六十人を二つグループに分け、一方に体外受精の際、受精卵を子宮に戻す前後にハリ治療を実施。

ハリ治療のグループには、ハリ治療をせず通常の体外受精を行った。

その結果、ハリ治療グループの妊娠率が42.5%に上がり、通常治療の26.3%を大幅に上回った。

体外受精の妊娠率は、高くても三割程度とされた。

繰り返し治療を受けるカップルの精神的、金銭的な負担が問題になっている。

妊娠率が向上する詳しい理由は分からないが、同学会のサンドラ・カーソン次期会長は「確実に検証されれば、妊娠率向上に役立つ手法になる可能性があると注目している。

体外受精を5回以上行っても妊娠できなかった不妊症の女性114人に針治療を行ったところ、約4割にあたる49人が妊娠に至ったと、名古屋市の明生鍼灸(しんきゅう)院と明治鍼灸大の研究グループが10日、大阪市内で開かれている日本生殖医学会で報告した。

49人のうち4人は自然妊娠だったほか、30人は治療後1回目の体外受精で妊娠に成功したという。

不妊治療の専門家が集まる学会で、針治療による効果を示すデータが発表されるのは珍しい。

報告された114人の治療実績は、1998年2月?2006年6月に、同鍼灸院を訪ねた不妊患者のうち体外受精を5回以上行っても妊娠しなかった女性のもので、治療は、週1?2回のペースで行われ、腹部や足などにある婦人科疾患に効果があるとされるツボを針で刺激した

アメリカの生殖医学学会誌からの報告

胚移植日に鍼灸治療を行うと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる。

胚移植日に鍼灸治療を行なうと体外受精、顕微授精の妊娠率を上昇させる273例を研究対象とし、鍼を行なわない組では22%の妊娠、鍼治療組では36%の妊娠率となり、鍼灸治療を行なった組に有意に妊娠率が高くなった。

「アメリカの生殖医学学会誌(Fertility&Sterility)2006年デンマークからの発表」

体外受精例に鍼灸治療を3回行い、はり治療群に妊娠率が高かった。

体外受精と顕微授精例の黄体期に鍼治療を行なうと妊娠率が有意に高かった225例を対象としたもの。

鍼灸を行なわなかった組では13.8%、行なった組では28.4%の妊娠率で、鍼灸治療組の妊娠率が高くなった。

「アメリカの生殖医学学会誌(Fertility&Sterility)2006年ドイツからの発表」

体外受精例に鍼治療を3回行い、鍼治療組に妊娠率が高くなった例228例を対象に、hMG(排卵誘発剤)注射時、採卵前、採卵直後に鍼を行なった。

行なわない組では23%、鍼治療組では31%の妊娠率で、有意差はなかったが、鍼治療組に妊娠率が高くなった。

その他、不妊治療に関することでしたらどういったことでも結構です。

ぜひ当院までご相談ください!

40代50代の人に起こりやすい肩関節の周りに起こる炎症のことを、四十肩、五十肩といいます。

腕を動かそうとしたときなどに突然、肩に激しい痛みが起こり、腕を上げる、後ろに回すなどの動作がしにくくなるのが特徴です。

通常、半年から1年で自然に治りますが、当院の治療によって症状をやわらげ、回復を早めることができます。

四十肩・五十肩は、正式には「肩関節周囲炎」という疾患群のことで、肩関節の周囲に起こる炎症のこと。

私たちの肩関節はとても広い範囲を動かせるようになっていますが、それだけ構造は複雑です。

肩関節は肩甲骨と上腕骨が接続していて、周囲には多くの筋肉や腱(筋肉が骨に付着する部分)、関節をスムーズに動かすための「滑液包」などがあります。

そのため、炎症が起こりやすい部分といえます。

肩こりは悪い姿勢や緊張などによって肩や首の筋肉が疲労し、血液の循環が悪くなって、肩に痛みや張り、だるさが発生するものです。

一方、四十肩・五十肩は ↓

・腕の筋肉の先端にある腱の炎症(上腕二頭筋の腱炎)

・上腕骨頭を取り巻く幅広い筋腱組織「腱板」が損傷

・骨と腱板の間にある「肩峰下滑液包」が炎症を起こしたり(肩峰下滑液包炎)、石灰がたまった(石灰沈着)場合

四十肩・五十肩の多くは、放っておいても半年から1年で自然に治ります。

しかしその期間、痛みや「いつ治るか」などの不安に悩まされる人も少なくありません。

サンメディカル鍼灸整骨院では、肩関節のどの部分にどんな炎症が起こっているかを診断し、痛みには早く回復するために、電気治療、温熱療法、運動療法、鍼灸治療で肩関節の可動域を少しずつ広げていく治療を行います。

一日でも早い治療が必要です。

お薬だけでは完治しない症状も多いので、根本治療をするなら当院にお任せください。

ハンドボールの競技は、かなりスピードが速いボールを投げ続けるために、肩や肘を故障してしまうというプレイヤーの方も多かったりします。

特に毎日の練習などで投げ込みをおこなっているという場合には、オーバーユースによる体の悲鳴を伴い、身体のケア・メンテナンスをしていきませんと、肩を上げたときに痛みが出てきたり、あまり上がらなくなってしまうという症状が出てきてしまうことがあるのです。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院では、こうしたハンドボールによる怪我・障害に対してしっかりと症状を改善していくことが可能です。

痛みの原因を探し出して、その原因を取り除くために患者様ごとのオーダーメイドの治療をおこなっております。

軽い痛みや違和感があるという場合には、無理をして練習を続けずお早めに中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院までご相談ください。

無理して続けてしまうことによって、痛みが強くなって、プレイ中だけではなく日常的に痛みが続いてしまうということもあるのです。

早めに治療を開始して、早期にプレイ復帰が出来るようにお手伝いいたします。

ぎっくり腰、肉離れなどのヨガによる怪我があります。

普段からほとんどあぐらをかくことがない女性が、急にあぐらをかいて、股関節周り内転筋やハムストリングスなど太腿部の内側の筋肉を痛めやすいようです。

ヨガで怪我をしないためには無理をしない事です。

ポーズを取りたいが無理に筋肉を伸ばしてしまうことや、周りの人と張り合って伸ばしすぎてしまうことなど、身体が準備ができていないことはしないことが大事です。

ヨガが身体に良い影響を与えてくれるのに変わりはありませんが、やりすぎも逆効果になります。長くても1日1時間や2時間程度にとどめておくようにしましょう。

練習は、自分のカラダを信頼できる範囲でやりましょう。

もし体に怪我をしたり違和感が出てきたら中央区入船にあるサンメディカル鍼灸・整骨院へご相談下さい。

関節や靱帯損傷、筋肉の疲労や肉離れなど様々な形で治療をしていきます。

鍼灸治療、整体、骨格矯正、超音波治療など治療内容は豊富です。

ヨガのポーズは自然な体の動きの構造に沿っていない、あるいは怪我をしやすいような形があります。

誰にでも楽しんで頂けるように、体の構造についても知識を蓄えて、ケガのない安全なヨガを心がけていきましょう!

クリックやタップすると記事が読めます。

コロナウイルス対策実施店

東京都中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いください。

よろしくお願いいたします。

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

【診療時間】

〇月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

〇土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

【休診日】

お盆、年末年始

【電話番号】

☎:03-3555-7600

【メール】

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

【HP QRコード】

円形脱毛症の原因は、ストレスからくる自律神経の失調によるものが多く、頭皮と同時に自律神経失調 も治療することが重要です。

円形脱毛症は、頭髪が円形または楕円形の脱毛が突然発症するもので、その大きさ、数は 人によって様々です。

胃のストレス

頭髪以外にも髭 眉毛なども抜けてしまう場合もあります。

ストレス

現代の医学では確かな原因は解明されていないので、なんらかのストレスがきっかけになる場合が多い様です。

本人がストレスに気実際には家庭内、対人関係、仕事などでの問題をかかえていることが多いことと、脱毛を気にしすぎることが更に大きなストレスになってしまい、症状をより悪化させることになってしまいます。

ストレス、ノルマ

円形脱毛症はその症状の一つにすぎないと考えていただきたいのです。

円形脱毛症は、脱毛している頭皮だけが悪いのではなく、ストレスなどの原因により自律神経が失調し、からだの元気が低下してしまい、たまたま頭皮に症状が出ている人が多いです。

人によっては不眠症だったり、頭痛であったりするが、個人差があり体質の違いによって円形脱毛という症状になり、体が危険な信号を出しているのをアピールしているのだと考えてください。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院での治療は、円形脱毛症の部分に鍼灸治療をしています。他にも体質に合わせて経絡治療なども行っています。

円形脱毛症に悩んでいる方は、中央区入八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院までお電話下さい。

東京都中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

【診療時間】

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

【休診日】

お盆、年末年始

【電話番号】

☎:03-3555-7600

【メール】

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

【HP QRコード】

フットサルプレイヤー特有の症状を改善する近い中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院。

フットサル選手に多い怪我や障害は我慢していても改善されません。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院にご来院いただき、早めに治療を開始するということが大切です。

フットサルは、サッカーよりもコートが小さく、室内でも練習することが出来ますので手軽におこなうことが出来るスポーツとして人気があります。

フットサルによる怪我やスポーツ障害は、サッカーと同様に下半身を中心としたものになります。

太ももやふくらはぎの肉離れ、足首の捻挫、膝の故障、オスグットやシンスプリントといったスポーツ障害が出てくることもあるでしょう。

サッカーやフットサルプレイヤーに多いスポーツ障害であるオスグット病。

単なる膝の痛み、成長痛ととらえてしまう方も多いのですが、専門治療によって改善させておきませんと強い痛みがいつまでも続いてしまうことになります。

小学生や中学生、高校生くらいの身体の成長する時期に毎日一生懸命練習に励んでいる方に多くあらわれる障害であり、身体に負担がかかり過ぎてしまうことで引き起こされるのです。

自分の筋力以上の過度な練習、そして身体のゆがみやねじれ、ズレなどによって不自然な身体の使い方をしていることでも負担がかかってしまいます。

こうした症状は中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院のフットサルの怪我での治療によって効果的に改善させていくことをおススメします。

痛みを抑えるだけではなく、根本から痛みを取り除いていくことが出来る中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院のフットサルでの怪我での治療の特徴でもあります。

この先も楽しくプレイを続けていきたいという方は、何より早めの治療開始を心がけるようにしてください。

早めの治療開始が大切です。

軽い痛みだからと我慢していると、普通に歩くだけでも痛みが出てきてしまうことも御座います。

違和感程度であっても、中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院にお越しください。

メニエール病もその原因が明らかになっていませんが、自律神経失調・血行障害・迷路内リンパ圧異常・アレルギー体質・代謝不全などに起因する平衡感覚障害と定義されています。

その主な症状は眩暈(めまい)、それに伴う嘔吐感(吐き気)、また難聴や耳鳴を併発する場合もあります。

発作(眩暈)は一過性の軽度のものから、数時間数日継続する重篤なものまで様々です。

いずれの場合も一度で治まる場合もありますが、殆どのケースではまた同様の症状が繰り返し起こります。

30歳代から50歳代の方に多くの発症例が報告されています。見られます。

何が原因でなるのかはまだはっきりしませんが、メニエール病はめまいが主な症状で、難聴が一緒に起こることが多く、吐き気や嘔吐が起こることもあります。

また、耳鳴りを伴うこともあります。

激しい眩暈・難聴・耳鳴・耳閉塞感などの症状が同時に起こり、それに伴い、嘔吐・動悸・顔面蒼白・悪寒、のぼせなどの温感異常を発症する場合があります。

発作は突然床に臥してしまう程の激しい眩暈に襲われ、数分から数十分間継続します。

この眩暈は明らかに前庭神経や三半規管の異常によるもので、脳幹より中枢神経に体が回転している状態と誤伝達され、実際に自分が回転しているように錯覚してしまう。

仕事中のめまい

また、難聴・耳鳴・耳閉塞感が酷く伴う場合は頭を抱え臥してしまう状態が続きます。

発作は一旦は治まりますが、数日から数週間の間で繰り返し起こります。

発作が繰り返し起こることにより他の身体機能にも異常が波及する場合もあります。

突発性難聴とメニエール病はいくつかの症状が似か寄っていますが、大きく違う点があります。

突発性難聴の発作は単発に留まり繰り返し起こる例は稀ですが、メニエール病の場合は不定期間に繰り返し発作が起こります。

突発性難聴と診断され治療で回復しても、また繰り返し発症する場合は、メニエール病を疑うべきだと言えます。

難聴や耳鳴など耳鼻系疾患の改善に鍼灸療法が有効であることは多くの研究 機関で既に実証されています。

当院でも突発性難聴やメニエール病の鍼灸治療で実績を重ねています。

突発性難聴やメニエール病の発作の遠因にはストレス・精神的緊張(心労)・過労・睡眠不足などが挙げられ、それらの緩和は鍼灸治療の最も得意するところで、その効果が障害部位の直接施術に相乗を果たし症状改善に大きく関っています。

めまい・肩こり・耳鳴り・頭痛

発病早期に専門医の治療を受け、合せて鍼灸治療を併用した場合がより効果的であると実証されています。

めまいの時の鍼灸治療

当院では、しっかりとカウンセリングをした後に施術に入ります。

・鍼灸治療

・整体

・マッサージ

・骨格矯正

・超音波治療

など様々な施術をしていきます。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院でゴルフ障害の症状を取り除いて身体のパフォーマンスアップ

ゴルフをプレイされている方には、肘の内側を痛めてしまういわゆるゴルフ肘という症状を抱えている方も少なくありません。

痛みが出てしまうと、思うようにプレイが出来なくなってしまいますので、軽い痛みであっても我慢せずにしっかりと中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院にてゴルフ障害に対しての治療をお試しください。

身体全体のバランスを調整していくと共に、国内最高峰の物理療法で浅部から人の手の及ばない深部まで痛んだ組織の修復を早めて早期回復、さらには根本からの治療をおこなっていくことが出来ます。

ゴルフ障害というのは肘に起こるものだけではなく、膝や腰、足首などいろいろな部位に起こってしまいます。

楽しくゴルフをプレイするためにも、こうしたゴルフ障害をサンメディカル鍼灸整骨院にてしっかりと原因から取り除いていきましょう。

治療を受けられますと、以前よりもスムーズにスイングが出来るようになってパフォーマンスアップにもつながります。

さらに、プレイ後にも身体に疲れやダルさ、痛みなどが残らないようにもなります。