関節の軟骨とは?

関節の骨の表面はしっとりとなめらかで弾力がある軟骨で覆われており、関節が傷つかずにスムーズに動くよう助けています。

人の膝だと厚みは5-7㎜あり、氷同士を滑らせるよりも摩擦が少ないといわれています。

いろいろな原因でこれが壊れてくると、困った症状が出てきます。

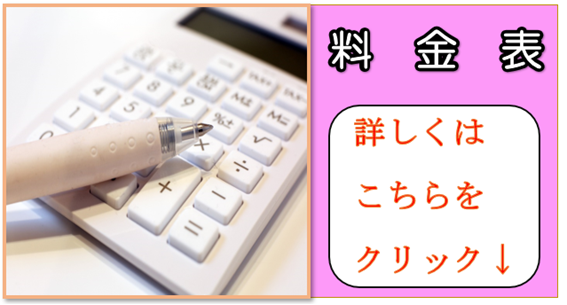

初回 12000円

2回目 11000円

(3ヶ月以上は再来扱い)

お試し3回券 34000円 期間2ヶ月

6回券 67000円 期間3ヶ月

12回券 133000円 期間6ヶ月

お試し3回券 33000円 期間2ヶ月

6回券 66000円 期間3ヶ月

12回券 132000円 期間6ヶ月

上記の値段から10%引きで購入できます

初回 9500円

2回目 8500円

(3ヶ月以上は再来扱い)

お試し3回券 26500円 期間2ヶ月

6回券 52000円 期間3ヶ月

12回券 103000円 期間6ヶ月

お試し3回券 25500円 期間2ヶ月

6回券 51000円 期間3ヶ月

12回券 102000円 期間6ヶ月

上記の値段から10%引きで購入できます

東京都中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

自覚的耳鳴りの原因には、全身的な疾患や薬の副作用、またはストレスや疲労で起こることもあり3つに分類されます。

感音性耳鳴り

内耳、聴神経、聴覚中枢(脳幹、大脳皮質)に障害があることが原因となるものをいいます。内耳炎、メニエール病、老人性難聴、突発性難聴、騒音性難聴、聴神経腫瘍などがこれにあたります。

また、ストレイプトマイシン、シンプラチンなどの抗がん剤などの薬物は内耳を冒し、耳鳴りを生じさせます。

低血圧や高血圧など循環器系の病気や、血液・リンパ系動脈硬化、糖尿病、さらに脳神経系の疾患に伴って耳鳴りが現れるものをいいます。

心身のストレスによって耳鳴りが起きたり、増殖して感じたりすることがあります。

また、生理的耳鳴りの原因は、無音状態により鼓膜が緊張することにあり、他覚的耳鳴りの原因は、耳の周囲の不調(顎関節症や顎の筋肉の腫れなど)にあります。

耳鳴りとは、外界から音が耳に入っていないのに関わらず音を感じる症状をいいます。

多くは耳の病気と一緒に起こりますが、全身的な病気によるものや、心理的な要因がきっかけで耳鳴りを生じていることもあります。

耳鳴りには3つの分類があります。

生理的(無響室性)耳鳴り

健康な方にも感じるものです。たとえば、まったく音のない環境(防音室や無音室)や、夜など周囲が極めて静かなときに「シーン」と感じるものです。これは聴覚の異常ではありません。

自覚的耳鳴り

耳の機能に特に異常がないにも関わらず、片側もしくは両耳で、特定の音をうるさく感じるもので、続けて鳴ります。耳鳴りを訴える人のほとんどがこのタイプです。

他覚的耳鳴り

まれに口の周囲の筋肉や耳の中の骨、筋の収縮音、中耳の貯留液の動く音、血管の雑音などを耳鳴りとして感じることです。

耳鳴りに対する鍼治療の効果に関しては、症状が起きたらすぐに治療を始めることが大切です。

耳鳴りの種類や患者さまの疲れ具合、ストレスの状況などによって違いは見られますが、発症してすぐの鍼治療ではかなりの確率で症状を止めることができます。

なるべく早期の受診をおすすめします。

サンメディカル鍼灸整骨院では、鍼灸治療を中心に整体、ほぐし治療、骨格矯正など様々な治療で耳鳴りの施術をします。病院へ行っても治らない症状は是非一度ご相談下さい。

腰痛、肩こり、首の寝違え、鍼灸治療、整体、マタニティマッサージ、交通事故治療、美容鍼灸、頭痛治療、自律神経治療、小児はり、学生・子供の治療など体に悩み、痛みがあるときはご相談下さい。

健康保険、労災保険、スポーツ傷害保険、自賠責保険など保険治療も受付をしています。

病院や、整形外科へ行く前にご相談下さい。

東京都中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

タナ障害とは、膝の関節の内部には関節腔という空間があり、その空間は滑膜ヒダという膜のような壁で仕切られています。

膝蓋骨(膝の皿)と大腿骨(太ももの骨)の間のヒダは、物をのせる棚のように見えるため、タナと呼ばれています。

膝の曲げ伸ばしを繰り返すことで、そのタナが膝蓋骨と大腿骨の間に挟まり、大腿骨の下端の膨らんだ部分とこすれて炎症を起こし、腫れや痛みが出るものがタナ障害(棚障害)です。

タナ症候群とも呼ばれます。

タナ障害の症状としては、

・ひざのお皿の内側がひっかかる感じがする。

・”コキッ、コキッ”といった音がする。

・ひざに何か挟まるような違和感がある。

・ひざの皿の周りが常に重苦しい。

・普通にしているとき、ひざの内側を押すと痛い。

・スポーツの時、痛みが強くなる。

などが挙げられます。

タナ障害を見つける簡易な方法として、膝の皿の内側に親指を当てた状態で膝の曲げ伸ばしをします。

この時コキコキ、ポキポキといった音がすればタナ障害の可能性が考えられます。

タナ障害の原因としては、前述のように膝の曲げ伸ばしを繰り返すことで、そのタナが膝蓋骨と大腿骨の間に挟まり、大腿骨の下端の膨らんだ部分とこすれて炎症を起こすとされています。

そのためバスケットボールやバレーボールや野球などの膝の屈伸と打撲を伴うスポーツ種目によく見られます。

また、体質的にタナに厚みがあったり大きかったりする人は、膝を酷使した状態(オーバーユース)で膝を強打したりすると症状が現れやすくなります。

特に太ももの筋肉が疲労していると、筋肉が緊張しているためタナの摩擦が強くなり症状が出やすくなります。

10~20歳代の若い人に多く、男性よりも女性の割合が高いです。

タナ障害の治療法としては、運動量を抑えたり、運動後に患部を冷やすアイシングや炎症を抑えるシップなどの消炎鎮痛剤、太ももの筋肉のストレッチが効果的です。

大抵の場合は激しい運動を控え安静を保っていれば、徐々に炎症が治まって2ヶ月前後で治ります。

繰り返し痛みが生じたり、数か月にわたって痛みが引かないなどの場合は、痛み止めの注射をしたり、関節鏡(関節内に挿入する内視鏡)による手術でタナを切除することもあります。

是非一度ご相談ください。

サンメディカル鍼灸整骨院では、超音波治療、整体、ストレッチ、ほぐし治療、矯正治療など体の状態に合わせて施術していきます。

サンメディカル鍼灸整骨院では、TFCC損傷の怪我も治療できます。

TFCC損傷とは、手関節の尺側側(くるぶし側)に存在する軟部組織で、三角線維軟骨とその周囲の靱帯構造からなる線維軟骨-靱帯複合体である三角線維軟骨複合体の損傷のことです。

「TFCC」とは三角線維軟骨複合体の英語の頭文字、Triangular FibroCatilage Complexで「TFCC」と略します。

それらを構成しているのは尺骨三角骨靭帯・尺骨月状骨靭帯・掌側橈尺靭帯・背側橈尺靭帯という4つの靭帯と三角線維軟骨という軟骨など、靭帯と軟骨が集まったものをTFCC(三角線維軟骨複合体)といい、手首の小指側の手根骨と尺骨という骨の間に存在します。

これは、手首にかかる衝撃を吸収する役割があります。

TFCC損傷の主な症状は手首の動きや前腕の回旋動作によって手首の小指側に疼痛が生じます。

手を軽く振って手首を小指側に曲げたり、手の甲の方向に反らせる動きで痛みが出ます。

日常動作ではドアノブや蛇口を回したり、ペットボトルの開け閉めで先の症状が出ることもあります。

こういった症状が起こってしまう原因は大きく分けると3つと言われています。

1つ目は転倒した際に手をつくなどの外傷によって起こるものです。

手関節の捻挫ともいわれ、軽いものではそのまま放置されることもありますが高齢者の方では手をついて転倒した時に前腕の手首付近を骨折と合併してTFCC損傷が起こることもあります。

その他では交通事故でハンドルを握っていた際の衝撃などでも起こりえます。

靭帯の断裂は強い衝撃やその繰り返しにより起こります。

原因として挙げられる2つ目は、スポーツなどでの手首へのストレスがあります。

特にラケットスポーツなどの手首を繰り返し動かして負担になることで損傷するのですがこういった繰り返しの動作によるものでは慢性化しやすくなります。

最後の3つ目は加齢による組織の変性です。

外傷とこの加齢性の変化の頻度ではこちらのほうが多いとも言われています。

手首はよく使う場所ですので負担がかかりやすく歳を重ねるごとにストレスが蓄積され変性していってしまいます。

また尺骨突き上げ症候群と言って肘周囲の骨折や前腕の外傷などにより前腕の橈骨よりも尺骨の方が長くなり手首の外側の部分を常に圧迫してTFCC損傷になる場合もあります。

手関節、特に小指側への痛みが強い場合が多く、日常生活での慢性的な痛みが持続します。

重症化すると、回内外可動域での随意運動に支障をきたして動かせなくなることもあります。

具体的には、手首をひねる運動、ドアノブを回すような動作が痛みのため困難となります。

初期治療としてまずは安静、消炎鎮痛、サポーターやテーピングなどを用いて手関節の固定を行います。

但し、固定療法は原則的に3ヶ月間とされており、3ヶ月が過ぎても症状が改善されない場合は、外科的治療すなわち手術加療が適用されると言われています。

痛みがある場合は放っておかずに、一度お問い合わせください。

サンメディカル鍼灸整骨院では、TFCC損傷の怪我の治療を受付ています。

鍼灸治療、テーピング、整体、超音波治療、骨格矯正など様々な治療で施術します。

手首に違和感などがある時は、是非一度ご相談下さい。

東京都中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

・腰、おしりに痛みがある

・少し歩くと足の痛みやだるさで歩けない(少し休むと回復する)

・咳・くしゃみで腰やおしりが痛む

・長時間立ったり座ったりの同じ姿勢がつらい

・片脚のみがとにかく痛い・しびれる(足の指先)

・突発的な動作で、お尻や足先に電気が走ったように痛む

・脚の一部の感覚が鈍い(特に足の指先)

・足先が冷たく感じる

・横になっているのが楽である

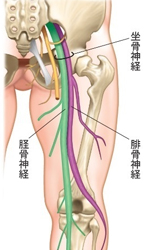

坐骨神経痛とは病名でなく、坐骨神経を圧迫することで生じる痛みやしびれ全般を指していいます。

身体の中心にあり支えでもある背骨や、それに沿ってある神経は、大切な役割を果たしています。しかし負担の多い部位でもあります。

仕事で腰を使う、または座りっぱなし、同じ姿勢のままでいなければならないなど、腰や下半身を酷使する方は、坐骨神経痛になりやすいリスクが高くなります。

また関節の硬化や、筋力の低下も坐骨神経痛の原因ですが、それらは加齢にともなうものです。

坐骨神経痛になることで行動が制限される、あるいは高齢となった時に介護が必要となることは、できるかぎり避けたいものです。

日常生活で気をつけること、予防できることは積極的に行いたいものです。

坐骨神経痛の症状は、何となく感じる違和感から歩行もできないほどの鋭い痛みまで、さまざまです。

症状の出る部位で多いのは、腰まわりやお尻、太ももが中心で、ふくらはぎやすね、足の裏というように、下半身の一部から広範囲にまで及ぶこともあります。

痛みの程度も段階的で、軽い痛みやしびれ、またズキズキする鋭い痛みや歩行が困難になるほどの激痛まで、人それぞれです。

また痛いわけではなく、熱をもった感じや逆に冷たい、力が入らない、足の裏では皮膚が厚ぼったくなる感覚などと、いずれも不快なものです。

坐骨神経痛の原因には、具体的な疾患が背後にあります。50歳代以降で発症しやすい「腰部脊柱管狭窄(ようぶせきちゅうかんきょうさく)」は、そのひとつです。

腰のあたりで狭くなった脊柱管が神経を圧迫することで痛みや麻痺が出現します。

若い年代の方で多いのは「腰椎椎間板ヘルニア」です。背骨のパーツ間でクッションの役目を果たす椎間板には、柔らかいゼリー状の髄核(ずいかく)というものがあります。

何らかの圧力により髄核がはみ出し、脊柱管内の神経を圧迫し、坐骨神経痛の原因となります。

アクシデントによる外傷や過度なスポーツトレーニングなども、坐骨神経痛の原因となります。

お尻の奥にある筋肉を梨状筋(りじょうきん)といいますが、その部分が圧迫されると痛みやしびれが起こる場合があります。梨状筋症候群という名称がついています。

また骨盤内や脊椎の部位で炎症が起こる、あるいはがん細胞が増殖しているなどの原因によって、坐骨神経痛が生じているケースもあります。

サンメディカル鍼灸整骨院の施術方法

サンメディカル鍼灸整骨院の施術は、検査、触診、問診をして原因を絞っていき幅広い治療や考え方で治療をしていきます。

整体、骨盤矯正、鍼灸治療、手技療法、運動療法などを体の状態に合わせて治療していきます。

痺れがでてきたらほったらかしにせずに、早めの受診をおススメします。

早期発見、早期治療を心掛け施術をしていきます。

東京都中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~14時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

関節の骨の表面はしっとりとなめらかで弾力がある軟骨で覆われており、関節が傷つかずにスムーズに動くよう助けています。

人の膝だと厚みは5-7㎜あり、氷同士を滑らせるよりも摩擦が少ないといわれています。

いろいろな原因でこれが壊れてくると、困った症状が出てきます。

立ち仕事やたくさん歩いたり、重いものを持つなどの労働、激しいスポーツ、体重の増加、昔のケガによる変形、膝周囲の股関節や足関節、足指の問題、背骨の変形などの変形や痛みによって膝の特定の場所に負担が集中することなどです。

また、運動不足は重労働とは正反対に思えますが、筋力の低下により膝の支えが不安定になることで関節にアンバランスな負担がかかります。

その他に関節の感染や、関節リウマチなどの疾患によって軟骨がいたんでくることもあります。

サンメディカル鍼灸整骨院では、膝の状態を確認、評価しながら超音波治療/整体/鍼灸治療/テーピング/マッサージ/ストレッチ/包帯固定/サポーターなど、症状や状態に合わせて施術をしていきます。

病院や整形外科で治らないときは、ぜひご相談ください。

薬や湿布だけでは治りません!!!

東京都中央区八丁堀のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

ダイビングでの腰痛の原因は、重たいウェイトやタンクが原因となって腰痛になっていることが多いです。

更にダイビング初心者の場合は、まだ力の入れ加減もわかっておらず、ムリな背負い方や歩き方をしてしまい、慣れているダイバーよりも腰への負担は重い可能性があります。

ただ、ダイビングの場合は、陸上で重い機材を背負う時間は限られていますし、腰が極端に痛くなる場合は、元々腰痛持ちの人が、ダイビングをきっかけに腰痛が再発したかもしれません。

器材を背負うときは、一人で無理して背負わずにバディやショップのスタッフに手伝ってもらうこと。

一人で無理な体制で器材を背負うと、腰痛だけでなく、怪我の原因にもなります。無理せずに誰かに手伝ってもらいましょう。

また、水面で器材を背負えるのでしたら、その方が腰への負担が軽くなりますので、ショップのスタッフに相談してみましょう。

基本中の基本ですが、オーバーウェイトで潜らないようにすること。

また、腰にウェイトを集中させることによって、腰に負担をかけている場合もありますので、ウェイトベストやアンクルウェイトを上手に活用して、ウェイトを分散させると腰への負担が軽くなります。

腰の痛みがきになるのなら、無理せずダイビングを中止する

一時の無理のせいで、歩けなくなるほど腰痛がひどくなる場合もあります。

痛みが気になるのなら、ダイビングを中止してなるべく早めに病院で診てもらいましょう。

—腰痛持ちのダイバーは多いようですが、潜ってもいい目安はありますか?

ダイビングで腰痛が悪化することはありますか?

動作や冷えによる影響があります。

うまく中性浮力がとれず、姿勢を変えたときに腰痛がみられることもあります。また、緊張のために腰の筋肉が硬直して痛むこともあります。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院では、きれいな海で潜って楽しんでもらいため観光の方から地元のダイバーまで治療をしています。

気候や季節によって、海が変わってきます。

海が変わっても体が良い状態なら潜ることができるかと思います。

常に体のメンテナンス、アクシデントが起きた時にも早く対応して怪我が治るように治療を心掛けています。

鍼灸治療や、整骨治療、整体、ストレッチ、骨盤矯正なども合わせて施術をしています。

中央区八丁堀にあるサンメディカル鍼灸整骨院で体を整え、ぜひ素晴らしい海の世界を堪能していただきたいのです。

男性不妊の場合、精液に異常があるのはほとんどで、約80%を占めております。男性不妊はいたみなどの症状がありません。

精液も見ためで異常もないしですし、見落としが多くあります。

不妊の原因は男性に40%くらいあると言われています。

卵子の質を高めることの重要性は理解してても、精子の質を高めることの重要性はかけているかと思います。

・精巣静脈瘤(せいそうじょうみゃくりゅう)

・停留精巣(ていりゅうせいそう)

・乏精子症(ぼうせいししょう)

・精子無力症(せいしむりょくしょう)

・奇形精子症(きけいせいししょう)

・無精子症(むせいししょう)

など同じ男性不妊でも様々な病名があります。

奥さんが何度産婦人科で受診していたが、何の異常もありません。

男性が説得されて仕様がなく精液検査を受けました。

そして初めて男性不妊ということが分かりました。

正常の精液なら、1ccに2000万から1億の精子がいます。

一般的に1回の射精で2cc以上の精液が出ます。

というわけで、一回の射精で4000万から2億もの精子が出るはずです。

乏精子症とは、1ccに2000万の精子がいない場合で、男性不妊の原因の一つになります。

残念なことに、およそ八割あまりの乏精子症はその原因がまだ明らかにされていません。

でもその中、人によく知られていて、しかも治療可能なのは精索静脈瘤といった病気があります。

乏精子症の原因の一つでもあり、男性不妊と深く関わっています。

精子の生存に最適な温度は34度から35度であります。

精索静脈瘤にかかった場合、睾丸の周りに形成した静脈瘤といった血管のかたまりが睾丸の温度を高めるために、精子の数が減少し、不妊になります。

でも、精索静脈瘤は手術で治ります。

手術を受けると妊娠率は約五倍上昇すると報告されています。

現在、男性不妊への認識が深まるにつれて、病院に通う男性も多くなってきます。

当院では東洋医学の理論にもとづいて、男性不妊の原因を調べた上で、患者の体質も配慮し、鍼灸治療を行われています。

鍼灸治療により末梢血管の血流を促進し、自律神経のバランスを調整すると、精巣の機能が向上できます。

したがって精子の数を増加したり、よい質の精子を作るなどの効果が期待できます。

よりよい精子を作るのは妊娠率を上げるのに繋がっています。

また、職場で溜まったストレスや疲労も鍼灸治療により解消でき、体力を付けます。

当院ではいろいろな適応症に対して鍼灸治療を行うが、その中に一番自信を持っているのは不妊症です。

今まで数多くの成績を上げて、患者たちからも喜びの声をたくさんいただいております。

不妊の悩みを抱えている方が是非この鍼灸治療法を試してください。

鍼灸は体質を改善し、自然妊娠確率を高めるほか、西洋医学の治療を手助けする役割もあります。

現代高度生殖医療が 妊娠できない人を絶望の淵から救い、希望をもたらしてくれました。

ただ過剰なホルモン剤を使うことにより、体調が崩れ、卵巣機能が低下して卵子の質が悪くなってしまう方も多くいらっしゃいます。

こういう場合は、体調を整えないとなかなか妊娠が難しいと思います。

しかしながら、鍼灸などで体質をきちんと改善し、卵巣と子宮の内環境を整えることにより妊娠率は高くなります。

体外授精に何度も失敗したにも関わらず、当院の鍼治療を受け、体質を改善してから、ただ一度の体外授精で成功したケースもたくさんあります。

東京都中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード

肩甲骨は背中の上部分にある大きな骨です。

そのため「天使の羽」と言われることもあります。

腕を支え、上半身の動きを自在にする上半身と下半身をつなぐ骨盤は立っているときも座っているときも体のバランスを保つ重要なパーツです。

肩甲骨も上半身にとっては要ともいえる大切な部分で、腕を自由に動かすためには肩甲骨の柔軟さが欠かせません。

肩甲骨の歪みや凝りは全身の骨格に悪影響を及ぼす骨盤の歪みが健康にも美容にも良くないのはよく知られたことですが、肩甲骨も柔軟で自在に動ける状態でなければいけません。

肩甲骨がズレていたり凝り固まっていると、首、肩、背骨などに負担がかかり、全身の姿勢に影響を与えます。

この骨は、僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、前鋸筋、小胸筋、など様々な筋肉とつながっていると言われています。

そして、腕や頭を支え、首や背中の動きと連動し関わっています。

肩甲骨をあまり動かしていない、動かせないということは、肩甲骨とつながる関節や筋肉などが十分に働けていません。

肩甲骨まわりの筋肉などがあまり使われず、硬くなってしまうと血行不良や、神経圧迫、頭痛、肩こりに繋がります。

① 前かがみの体勢

デスクワークなどで一日中パソコンに向かっていると、ずっと腕を前に出して仕事をしています。

すると、からだは無意識のうちに前かがみになり背中、肩、首と固まり肩甲骨についている筋肉が固まってしまいます。

台所の家事でも同じように前屈みになっていても同じです。

長時間前かがみの体勢でいると、背中側では、肩甲骨が両側に離れたままの状態になります。

つまり、筋肉が外側に引っ張られたまま固まるという状態につながることがあるのです。

② 猫背

猫背の姿勢の方は、肩甲骨が外に引っ張られて肩が内側に巻き込んでしまい、 肩甲骨があるべき位置からずれたままの状態で、筋肉や神経、正常な関節の位置に肩甲骨がなく体に負荷をかけ固まってしまっています。

③ 筋力不足

加齢や運動不足で背中や腹筋などの筋肉が衰えると、肩甲骨まわりの一部の筋肉に負担が集中し、体が支えきれずに負担がかかってきます。

● 姿勢改善

肩甲骨が正しい位置にくることで、背中の筋肉が緩み姿勢が改善されます。

● 歩き方

肩甲骨まわりを動かして血行がよくなり、姿勢が良くなると、背中のラインがすっきりし、後ろ姿が美しく見えるようになると言われています。歩いている時の腕が振れるようになり、また美しい姿勢がとれます。

● 頭痛や肩こりが改善

筋肉が緩んだことで、緊張性の頭痛や肩の緊張が減り頭痛がでる回数が減ることがあります。

中央区サンメディカル鍼灸整骨院では、肩甲骨はがしを中心にストレッチや鍼灸治療、骨盤矯正など様々な施術で治療をしていきます。

是非肩甲骨の動きがおかしいなと思った時はご相談下さい。

①脊柱管の後方の靭帯の肥厚によるもの

②椎間板が膨らむか、飛び出てヘルニアになり起こるもの

③老化や負担の蓄積、背骨の側弯により脊柱管が狭窄されるもの

靭帯の肥厚による原因が、脊柱管狭窄症の原因で1番影響の大きい物です。

靭帯の肥厚は患者さんの背中側、後方で起こります。

したがって、腰を反らすと後方から神経を圧迫するために、腰を反らすと足にかけての症状が出ます。

この症状は、脊柱管狭窄症の最も典型的な症状です。

脊柱管狭窄症の原因となる1番は靭帯の肥厚でなり、靭帯の肥厚を起こしやすい人が脊柱管狭窄症になりやすいとも言えます。

靭帯の肥厚を起こす原因ですが、それは前かがみ、中腰の姿勢で無理をすることがあげられます。前かがみになると、その姿勢を支えるために背骨後方の靭帯に負担がかかります。

それが原因となり靭帯は肥厚します。

昔、田植えや草取りを前かがみでしていた農家の方に、腰が曲がった人が多かったのは、それが原因で靭帯が肥厚して脊柱管狭窄症になっていました。

したがって、仕事や家事で前かがみの姿勢をとることの多い人は、時々腰を伸ばして反らして休憩をとる必要があります。

脊柱管狭窄症の原因で2番目に多いのは、椎間板が変性を起こして膨らむか、飛び出てヘルニア状になり神経を圧迫するものです。

若い時のヘルニアと違い、加齢とともに椎間板は変性を起こし、水分が減って硬くなります。

硬くなった椎間板は通常の位置より後方に飛び出やすくなり、脊髄神経を圧迫しやすくなります。

長時間座っていたり、中腰の姿勢が続いた後に痛みが強くなる方は、椎間板が原因の脊柱管狭窄症と考えても良いと思います。

原因としては、靭帯の肥厚と同じで、若い時から前かがみや中腰の姿勢が多いと椎間板に負担がかかり異常を起こします。

脊柱管狭窄症の原因としては、若い頃からの側弯症や、年齢とともに背骨が曲がることによって起こるものがあります。

若い時は、多少曲がっていても、脊柱管の広さに余裕があるために症状が出ることは少ないのです。しかし、年齢を重ねるにつれて長年の負担で骨自体が変形していきます。

そして、姿勢の悪さや体のクセが重なると、それが原因になり脊柱管狭窄症を発症する場合があります。

中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、脊柱管狭窄症の治療は腰の負担を軽減し、鍼灸治療や骨盤の調整、温熱療法などで治療をしていきます。

腰に違和感や痛みを感じたらぜひ一度ご相談下さい。

東京都中央区入船のサンメディカル鍼灸整骨院では、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。

・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。

・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。

・患者様やスタッフが手を触れる所

(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。

・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。

★患者様へのお願い★

受付にアルコール消毒液を用意しております。

来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

【サンメディカル鍼灸整骨院】

〒104-0042

東京都中央区入船1-2-9 八丁堀MFビル 1F

診療時間

月曜日~金曜日

10時~19時30診療受付

土曜、日曜、祝日

9時~15時診療受付

休診日

お盆、年末年始

☎:03-3555-7600

✉:sun_m523@yahoo.co.jp

HP QRコード